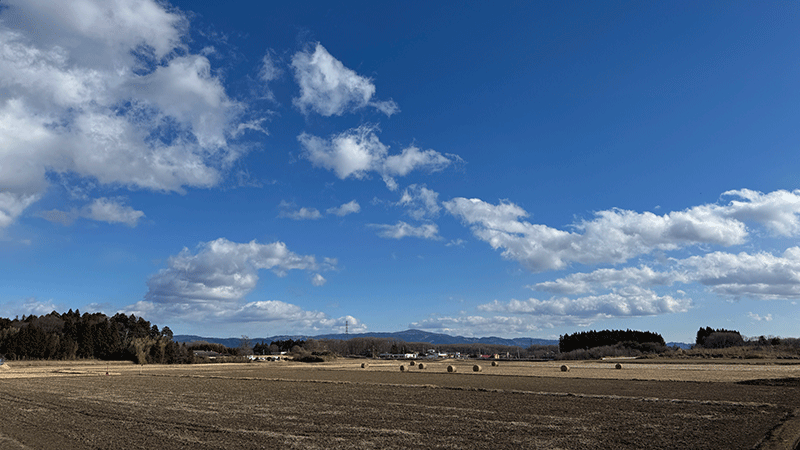

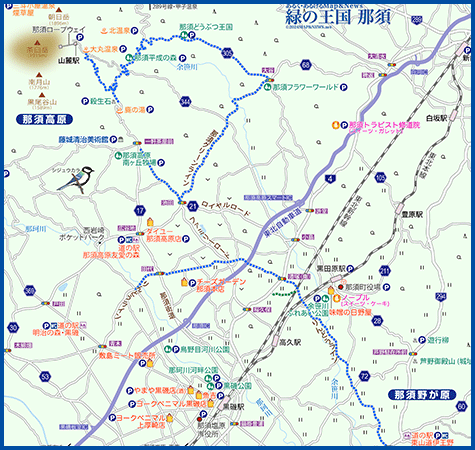

栃木県 那須

緑の王国・那須MAPが新しくなりました

雀の学校

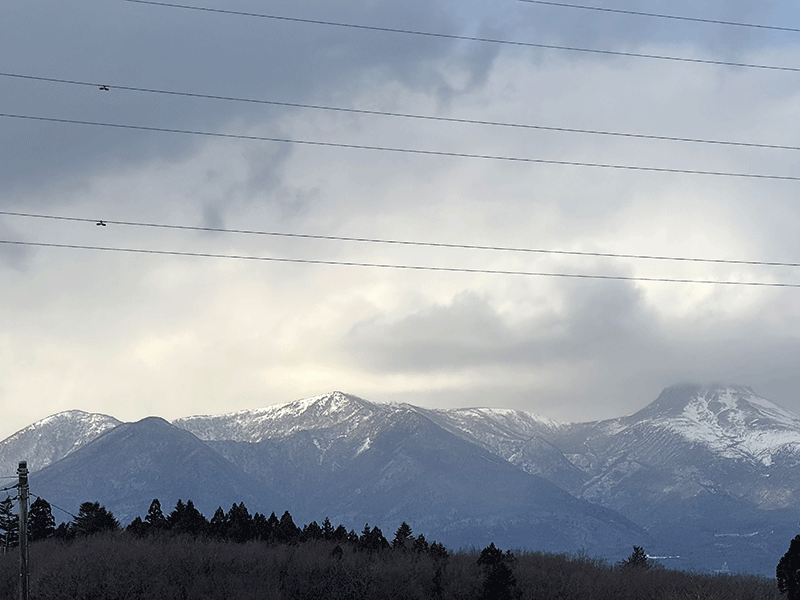

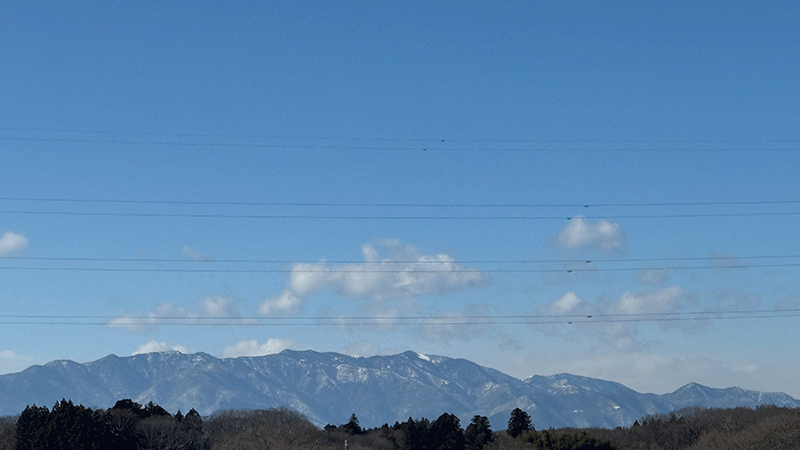

2月の那須自慢「森・林」

7時02分、朝焼けの森に日が上る |  雪の雑木林に朝日がキラキラ |

5月になると筍が一斉に出てくる孟宗竹の林。風になるカシカシという音がいつもしている。 |

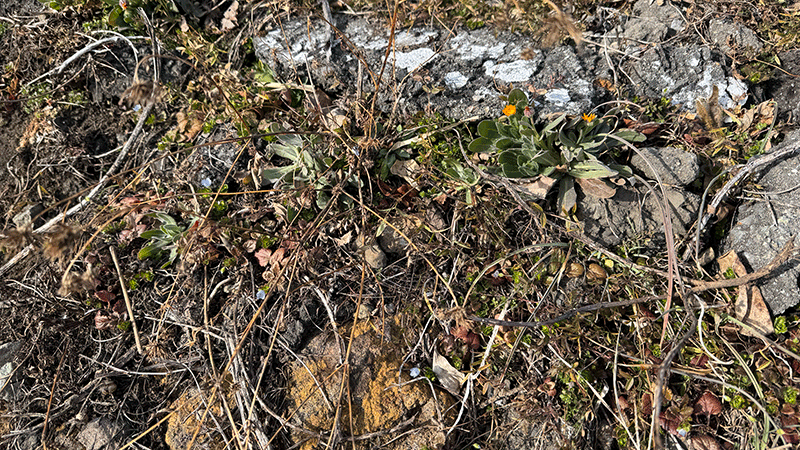

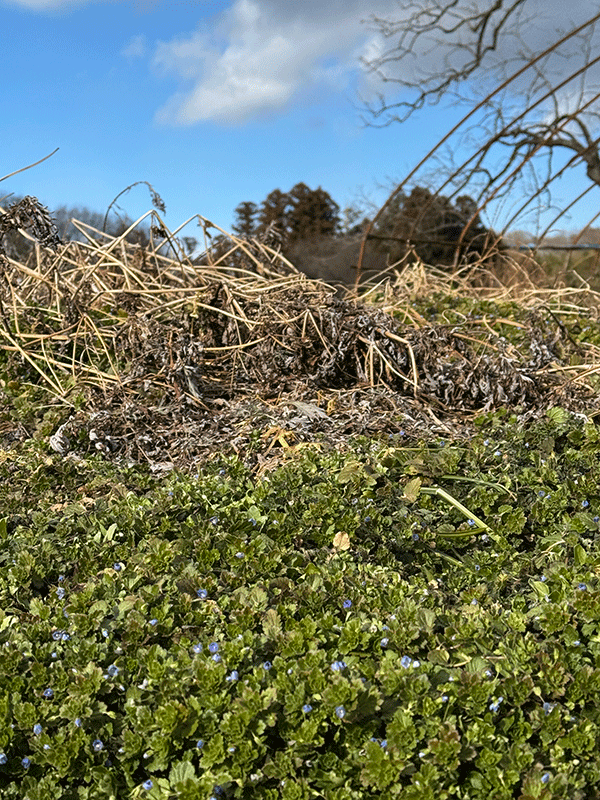

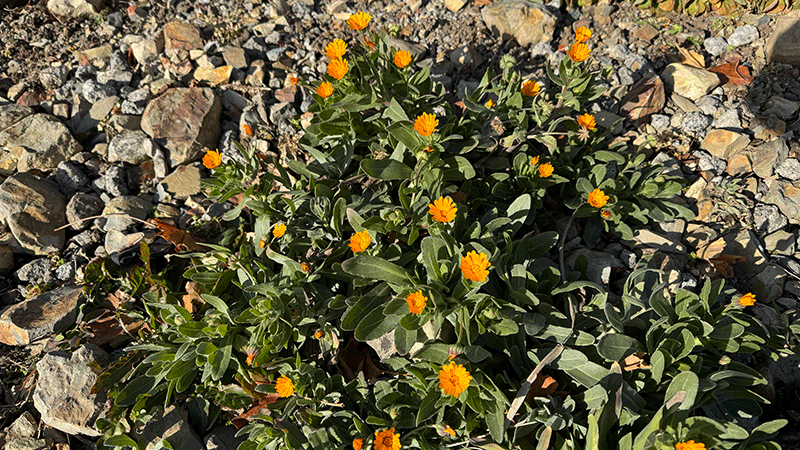

春の芽吹き

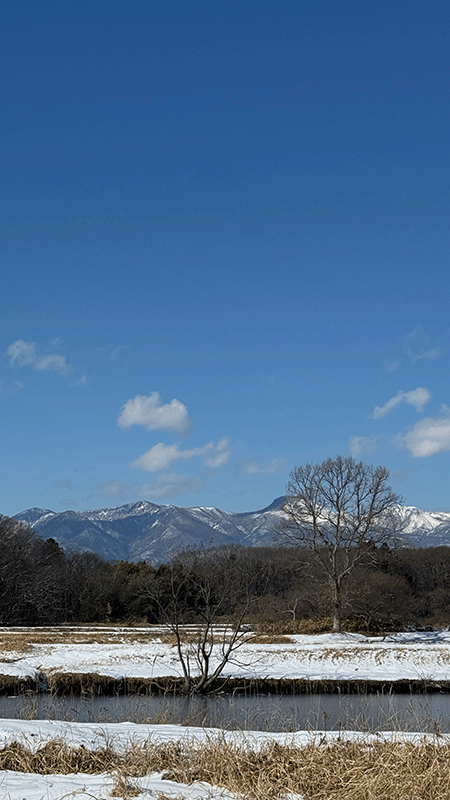

ばあちゃんの池

|

ばあちゃんの池に不思議な〇 灌漑用の池がこのあたりには多い。水をポンプでくみ上げ貯めている。田植え時以降田んぼの渇水に備えているのだ。 小雪の降ったあと大小の〇の形に雪がとけ目立っていた。 多分地熱に近い温度の水が湧いているのだろうがパッと見にはびっくりする。 |

|