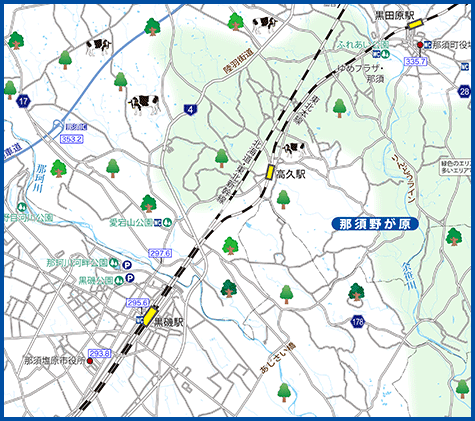

栃木県 那須野が原

MAP新シリーズ「50%Blank MAP」

1年の間いつもMAPに載せNEWSにするポイント。例えば6月にだけNEWSに取り上げMAPPINGするポイント。即ち、50%Blank MAP&NEWS。

月日に焦点を当てるだけでなく、例えば那須に縁のある「芭蕉」にピンを当てその歩いたコースを際立たせ掲載をもするという新シリーズです。

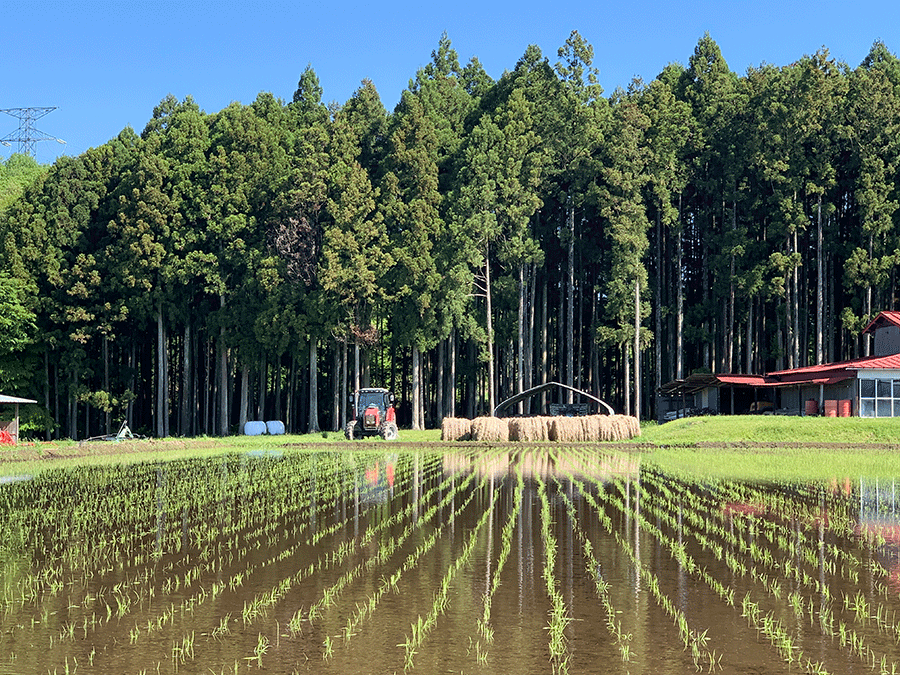

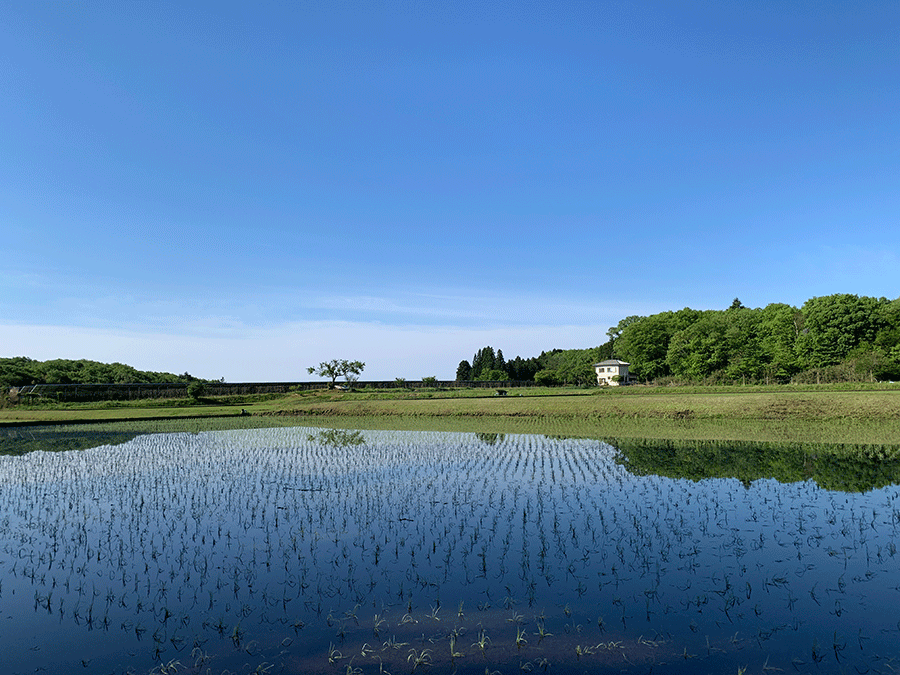

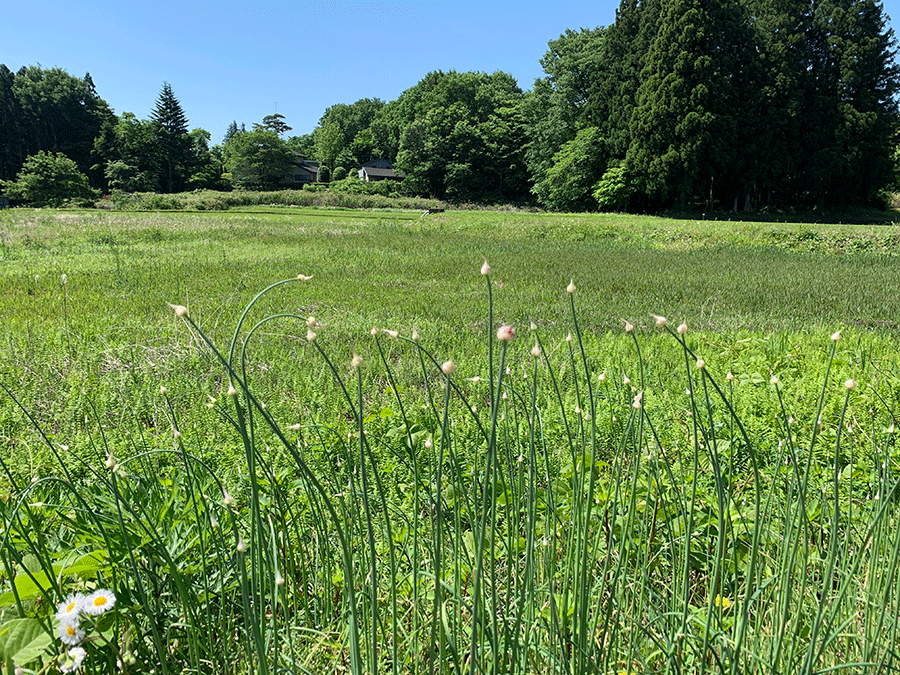

那須野が原の田植え

耕運機が水を張った田んぼの中をゆっくりと苗を植えていく 動画③

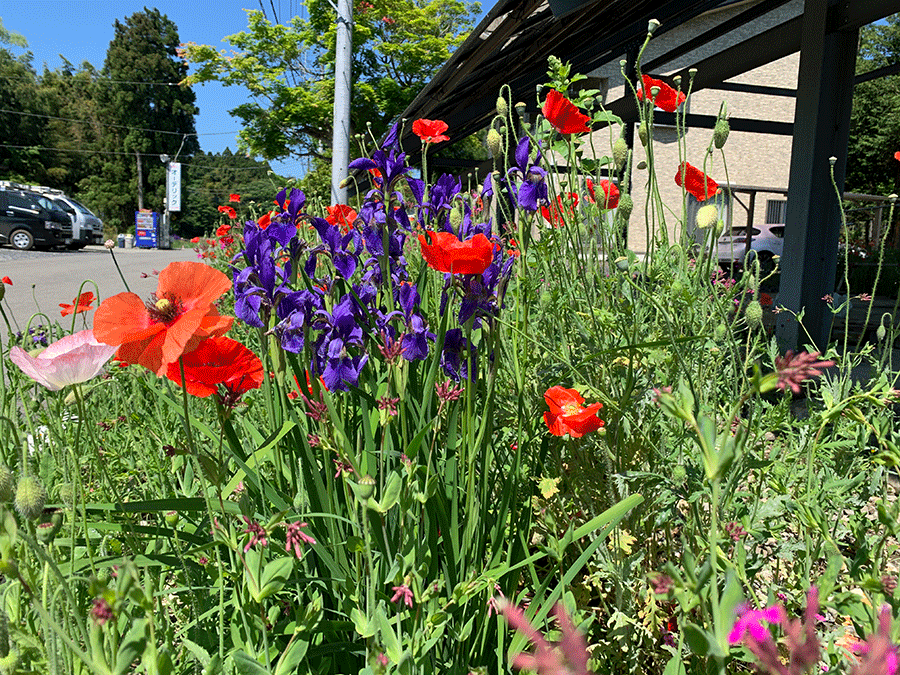

道の駅 東山道伊王野

那須氏一党の誰かが伊王野にささやかな山城を築いて伊王野氏が成立したようだ。伊王野氏が成立したあと城を造ったのかもしれないがともかく、この道の駅の北のすこし高い丘陵に城址がある。

道の駅の名に東山道とあるが前を通る国道294号線がそうである。道を行くと一里塚跡といわれる塚がある。

この道の駅には直売所、蕎麦屋、資料館などがあり大きな水車もある。

休日には北を巡ってきた多くのオートドライバーがいっぷくしていてここで売っているアイスクリームを食べている。いい感じである。

「那須野が原/5月・6月」ここが一番!

=新緑の中で田植え=

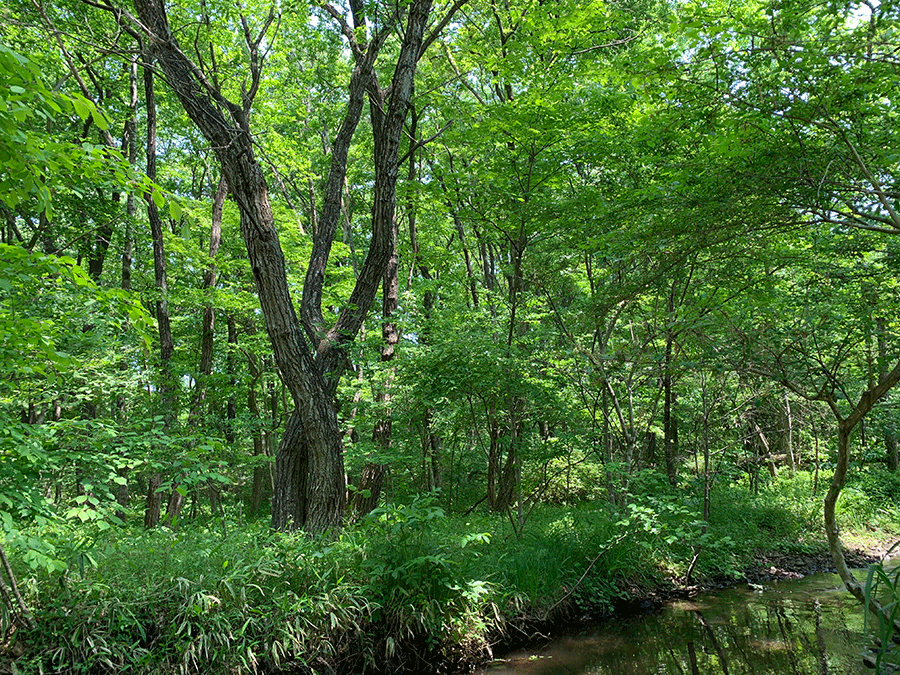

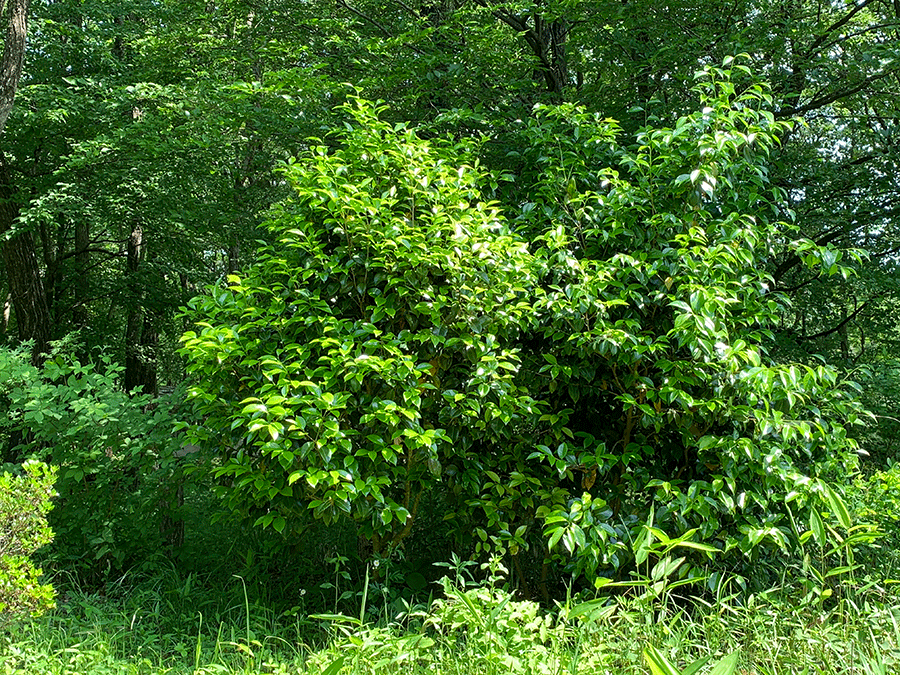

木々が芽吹き若葉となる森。時おり強く吹く風に葉うらをみせながらそよぐ新緑が二重三重にかさなって奥行きをつくり横にも広がっていく。雨が晴れた朝にそんな大きな森を見ると複数の妖精が行き交っているのかと艶めかしく生命感が溢れ出ていると感じる。一瞬の景色だろうと思ったが翌朝も複数の妖精は飛んでいるのを見たりする。那須野が原では森がいつも近くにある。

そんな森に囲まれた田んぼに水が張られ、すこしの日時をおいて田植えが行われる。あまり遠い過去でない時代まで人が1本1本植え付けていたが今は耕運機がやる。人が横に並び1本1本植え付けていた風景を見ていた者の感想。この頃のお嫁さんはラクダ?

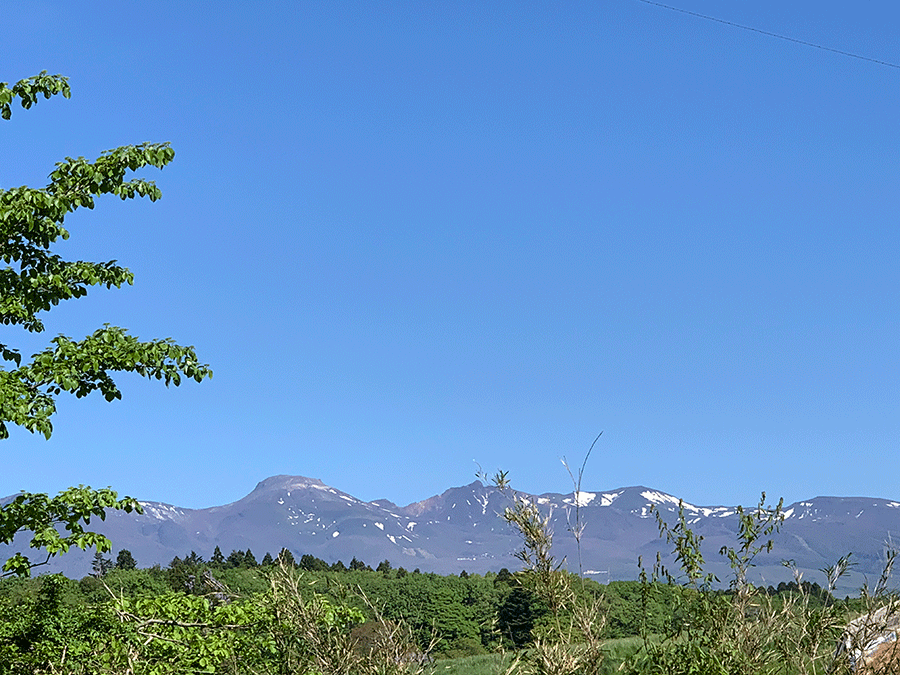

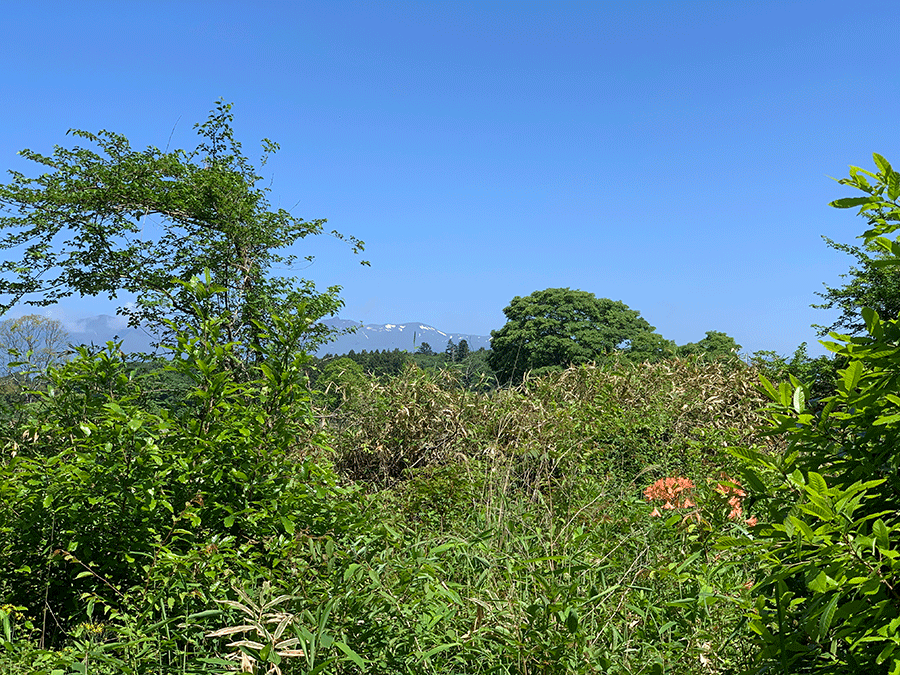

若い苗が風にそよぐ風景はいつ見てもきれいですと耕運機を運転する35歳くらいの男性。(動画③)。白い雪をわずかに残す茶臼岳と那須連山が湖面のような田んぼに写る。5月・6月は那須野が原が若々しく輝く季節である。

①「那須野が原 田植えから2週間」画像の撮影位置/経緯度 37.017297,140.096200 標高 335.9m

②「那須野田植えの終った田んぼ」画像の撮影位置/経緯度 37.020197,140.083347 標高 351.9m

自慢したい那須

日本の自慢の第一は富士山、茶臼岳は那須の一番の自慢、四季折々にみせる堂々とした姿がいい

(2)よく手入れされた田んぼ

(3)30mを超えるブナ系の木々が風にゆれる森

(4)かわいい野花と啄木鳥や鶯、ホオジロ、ヤマガラなどの野鳥、コロコロと鳴く蛙・森に姿をみせるアマガエルなどの野生の小動物

(5)行楽施設(那須どうぶつ王国など)

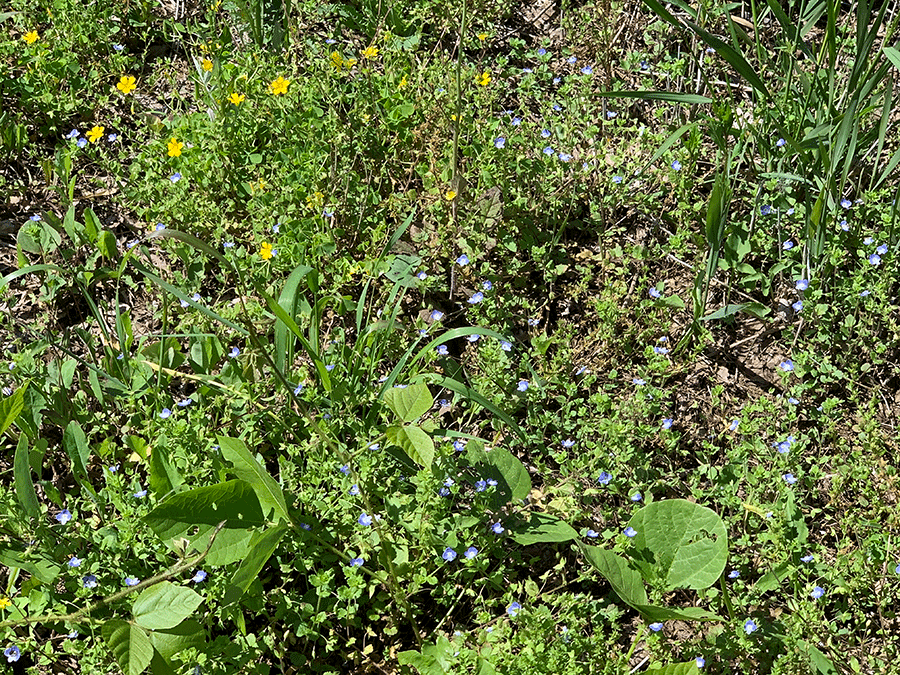

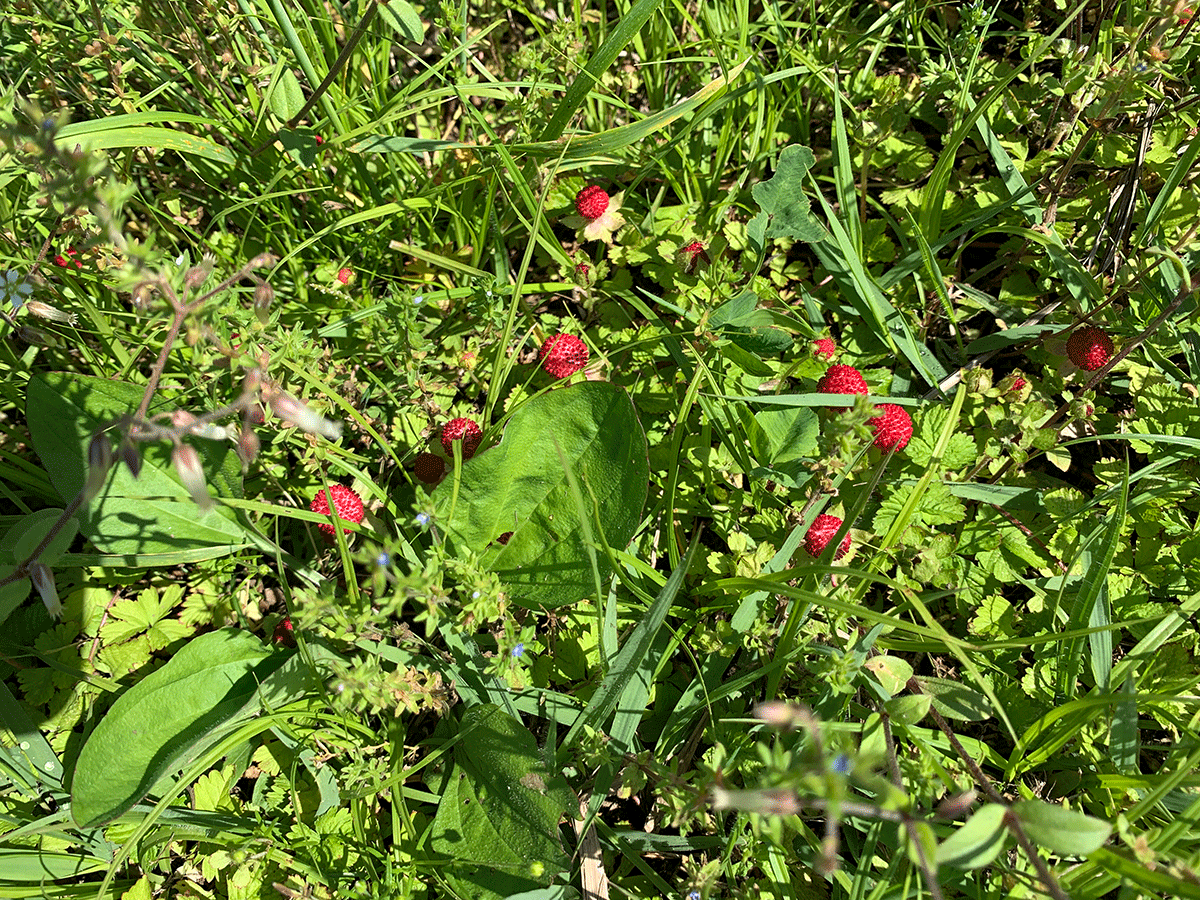

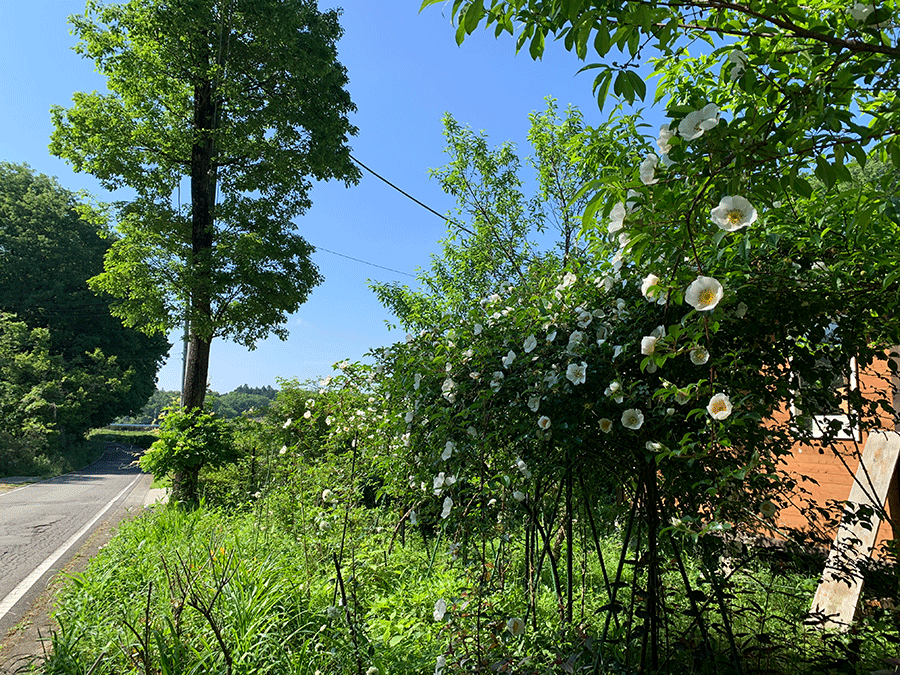

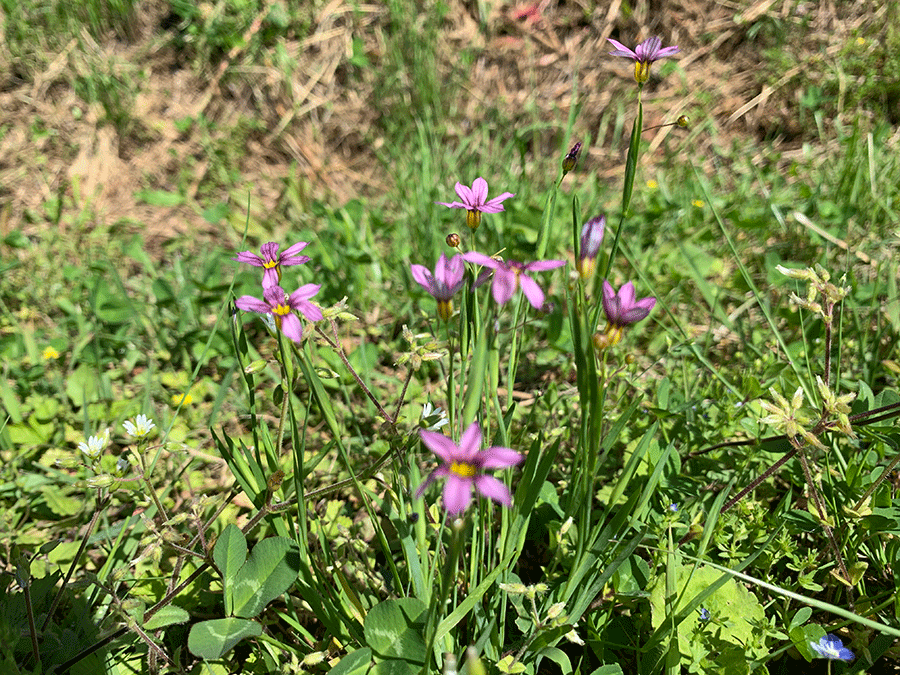

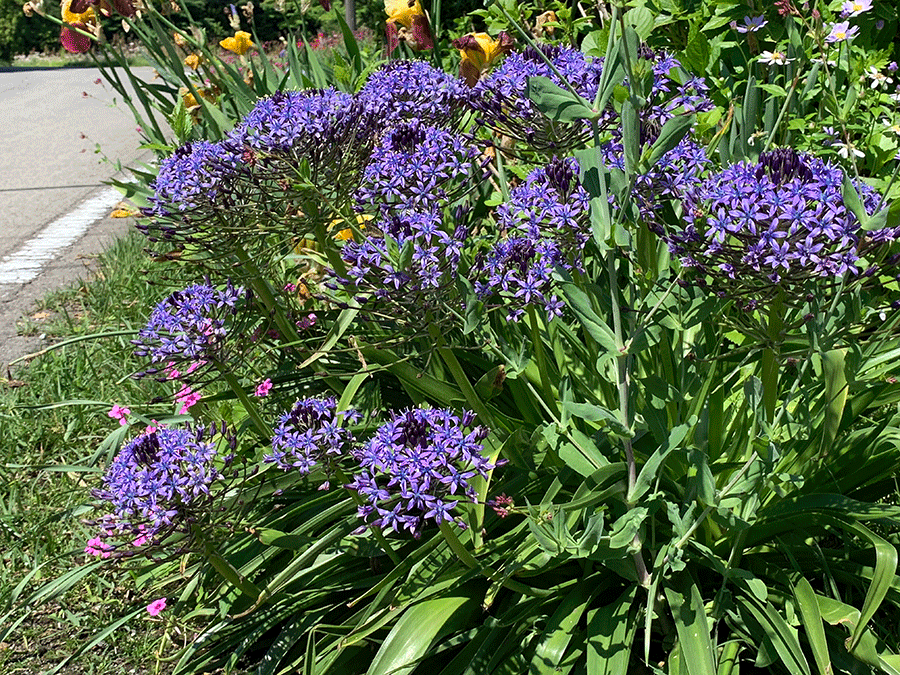

那須野が原に咲く花/5月

那須は水量の豊富なところで東北縦貫道の東(南も)ではいたるところに小川が流れている。小川が切れて水が流れていない所にはため池がある。国によって疎水も通った。那珂川や余笹川、黒川などはやや大型の小川ということになるが、そのため標高が400mを超える辺りまで水稲が育てられている。今の時期、稲が20-25cmほどに成長している。

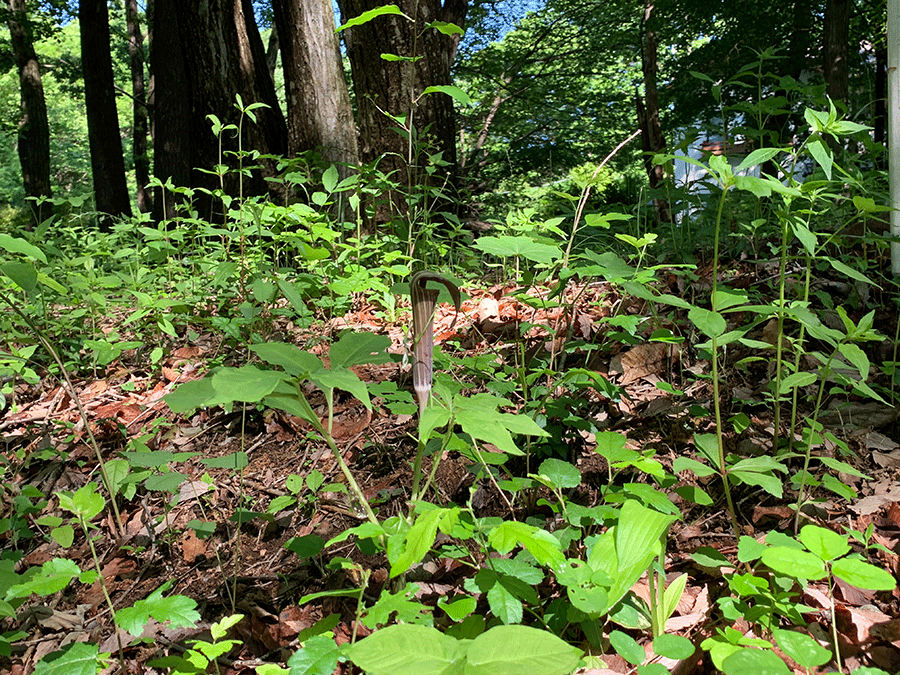

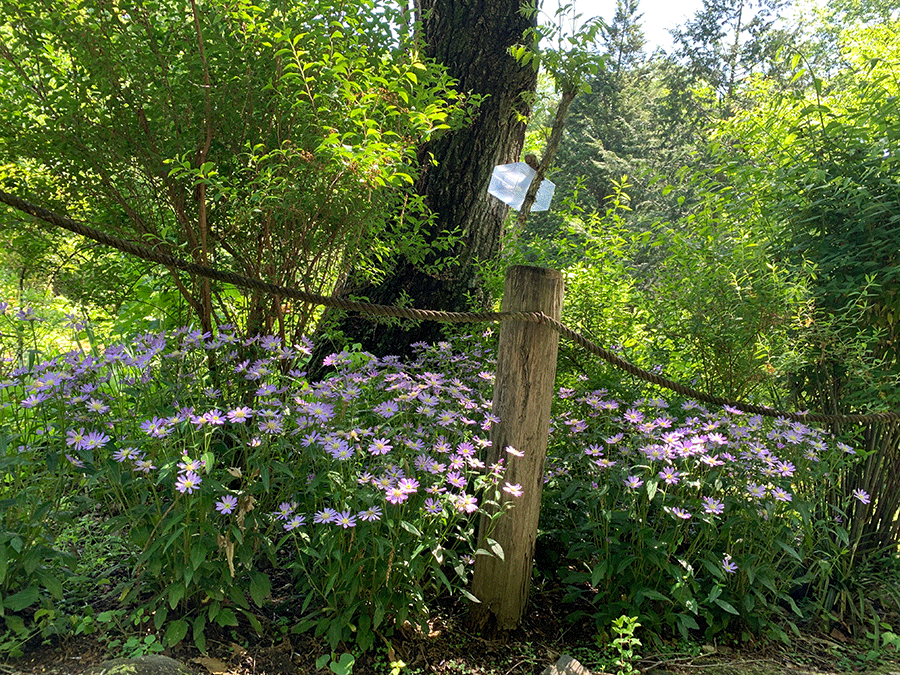

同時に、豊富な水が流れている那須は多くの木々と草花が自生する。ミズナラ、団栗、栗、山桜などとその足下をにぎわしている朴の木、みずき、楓、椿などの木々そしてアヤメ、ツツジ、アザミ、スミレ、マムシグサなどの野花類である。初夏のある日、葉裏をみせながら風に揺れる木々の若葉を見ているとそのゆれている空間に小さな妖精が飛びかっているかのような錯覚を感じることがある。多くの野鳥の声もそういう感覚を押し上げてくる。

背の高い木々の近くと田畑のあぜ道でそよと咲く花と舗装がされていない道の端、民家の庭先に咲く花を画像にした。また、初夏の季語になっている麦の秋も撮った。

※無知であるゆえに名称のわからない草花がありそれらの名は皆様に教えていただければと思っています。

ご存じの方がおられましたら、 こちらのメールまで連絡をお願いいたします。

「芭蕉があるく!(1)」 元禄2年(1689年)3月27日明方、「魚の目に泪」を見て千住を立つ。芭蕉46歳。奥を目指す旅にでる。

元禄2年(1689年)3月27日明方、「魚の目に泪」を見て千住を立つ。芭蕉46歳。奥を目指す旅にでる。

その日粕壁(現著作ママ)泊、28日栗橋の関所を通り間々田泊。29日壬生街道に入り金売吉次の塚を見学。義経をさらうようにして奥州につれて行った吉次のことを偲んだようだ。鹿沼泊。

4月1日日光着。小雨の中を見物。

日光にいた1日から那須を立つ4月20日まで、次号から書いていく。