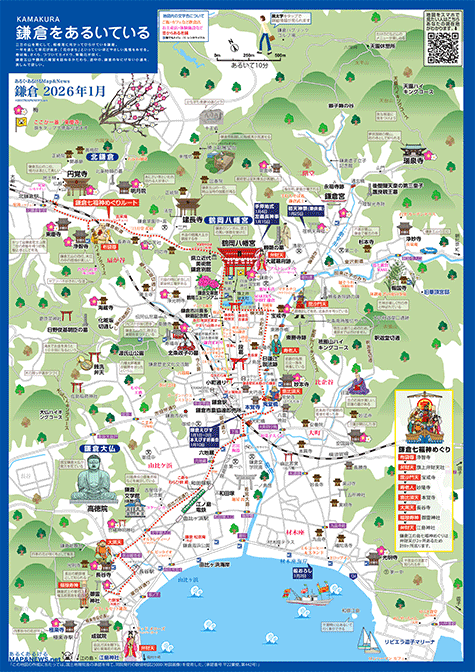

神奈川 鎌倉・北鎌倉

鎌倉幕府の話 7

鎌倉幕府の話 7坂東武士の屋台骨

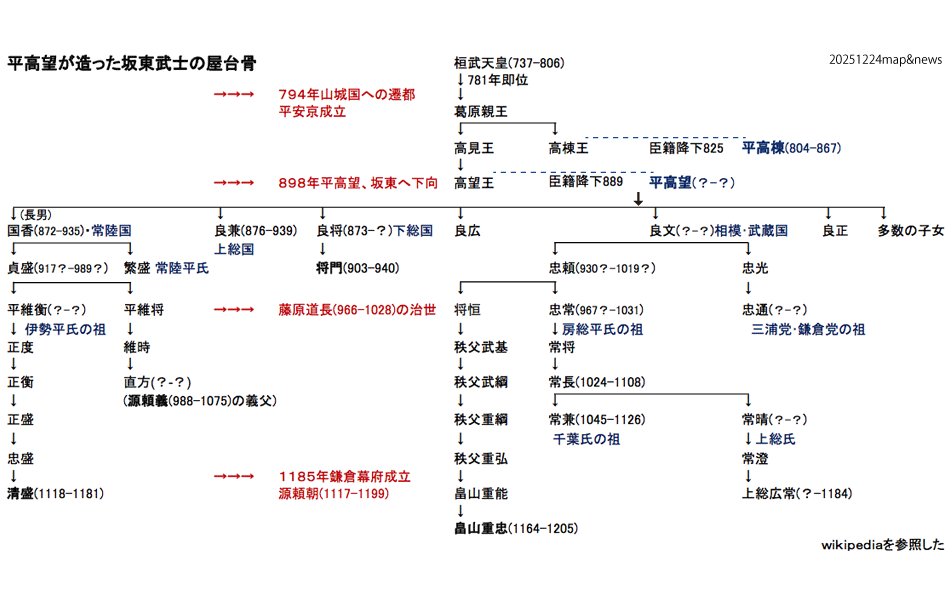

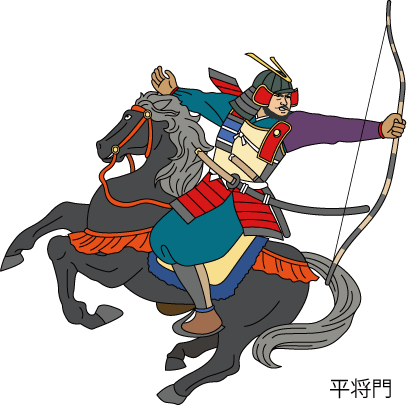

坂東平氏の屋台骨を短期間に造りあげた平高望の物語をすこしづつ書いていきます。

資料を読み始めてすぐ、平高望がその最初に蒔かれた種であることが分かる。

平高望は桓武天皇の四世で皇籍を離脱し平氏になった男。このあたりのことはすでにこの項で書いてきたことだが、平高望は上総介として坂東に下り、坂東のそれぞれの国に筋肉質な武士社会を造ったようである。もちろん彼1人でできることではなく彼の多くの息子たちがそれぞれの役割を担っている。

別掲の高望の流れの中には将門や清盛がおり畠山重忠や和田義盛もいる。源氏の名を高らかにした源頼義、義平親子と平氏の繋がりも現れ始める。なによりも名のない武士たちが無数にいたことも想像できるのである。それらの群像と歴史の中に名を残した人たちことを語っていきたい。