開催イベントの中止や延期がある可能性がございます。おでかけの際は事前にご確認ください。

企画展

「開館15周年記念

鎌倉・川喜多邸を訪れた映画人」

2025年8月2日~11月24日

料金:一般300円/小・中学生150円

<映画上映2025年8月〜>

■親子で映画を楽しもう!

夏休みの映画館

『北極のムーシカミーシカ』

8月9日

対象:お子様と保護者

料金:無料※保護者の方は入館料(300円)が必要です。

監督:勝井千賀雄

原作:いぬいとみこ

監修:手塚治虫

声の出演:菅谷政子、野沢雅子、大山のぶ代、松金よね子、古谷徹

■安城家の舞踏会

8月14日、16日

監督:吉村公三郎

出演:原節子、滝沢修、森雅之、逢初夢子、清水将夫、津島惠子

■帰郷

8月14日、17日

監督:大庭秀雄

出演:佐分利信、木暮実千代、津島惠子、三宅邦子、山村聰、徳大寺伸

■わが青春に悔なし

8月15日、17日

監督:黒澤明

出演:原節子、藤田進、大河内傅次郎、杉村春子、三好栄子、河野秋武

■戦争と平和

8月15日、16日

監督:山本薩夫、亀井文夫

出演:池部良、岸旗江、伊豆肇、菅井一郎、島田敬一、藤間房子

■太陽がいっぱい[4Kレストア版]

8月26日、27日、29日、30日

監督:ルネ・クレマン

出演:アラン・ドロン、モーリス・ロネ、マリー・ラフォレ

■太陽はひとりぼっち

8月26日、28日、29日、31日

監督:ミケランジェロ・アントニオーニ

出演:モニカ・ヴィッティ、アラン・ドロン、フランシスコ・ラバル

■サムライ

8月27日、28日、30日、31日

監督:ジャン=ピエール・メルヴィル

出演:アラン・ドロン、ナタリー・ドロン、カティ・ロジェ、フランソワ・ペリエ

■海水浴場の開設

開催場所:材木座海水浴場/

由比ガ浜海水浴/腰越海水浴場

開催日:2025年7月1日〜8月31日

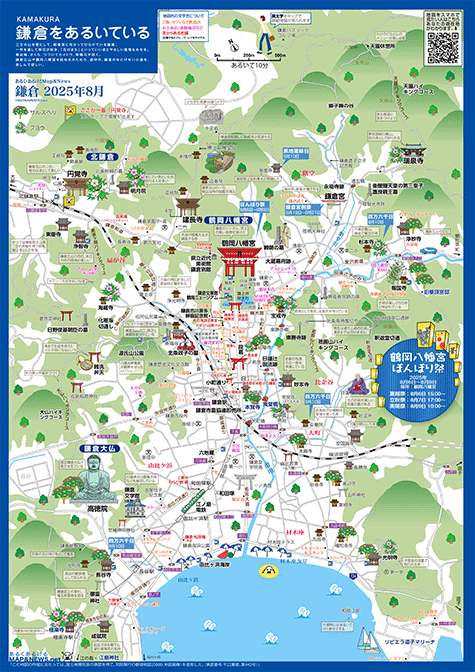

■ぼんぼり祭り

開催場所:鶴岡八幡宮

開催日:8月6日~9日

夏越祭 8月6日 15:00〜

立秋祭 8月7日 17:00〜

実朝祭 8月9日 10:00〜

■四万六千日

開催日:8月10日

開催場所:

●長谷寺

当日のみ、4時~8時まで拝観料無料

●杉本寺

0時~16時まで

護摩供6:00~

大法要10:00~

●安養院

当日のみ、5時~9時まで拝観料無料

■黒地蔵縁日

開催場所:覚園寺

開催日:8月10日

■鎌倉宮例大祭

開催場所:鎌倉宮

開催日:8月19日~21日

8月19日 例祭前夜祭 16:00〜

8月20日 例祭 11:00〜

8月21日 後鎮祭 10:00〜

※2025年8月19日・20日の18:30頃から盆踊り(夜店あり)が行われます

【鎌倉文学館】

鎌倉文学館は2023年3月27日から2027年3月31日(予定)で庭園も含め、大規模改修のため全館休館

【鎌倉市鏑木清方記念美術館】

■企画展「《朝夕安居》大解剖!

~清方えがく、夏の暮らし~」

会期:2025年7月5日~8月24日

開館時間:9:00 ~ 17:00

※最終入館は30分前まで

休館日:毎週月曜日(7月21日、8月11日は開館、7月22日、8月12日

入館料:一般 300円/小・中学生 無料

【神奈川県立近代美術館 鎌倉別館】

■ これもさわれるのかな?

—彫刻に触れる展覧会Ⅱ—

会期:2025年8月2日~10月19日

開館時間:9:30 ~ 17:00

(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(8月11日、9月15日、10月13日を除く)

入館料:一般 250円/20歳未満・学生 150円/65歳以上・高校生100円

【神奈川県立近代美術館 葉山館】

■上田義彦 いつも世界は遠く、

会期:2025年7月19日~11月3日

開館時間:9:30 ~ 17:00

(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(7月21日、8月11日、9月15日、10月13日、11月3日を除く)

入館料:一般 1200円/20歳未満・学生 1050円/65歳以上 600円/高校生 100円

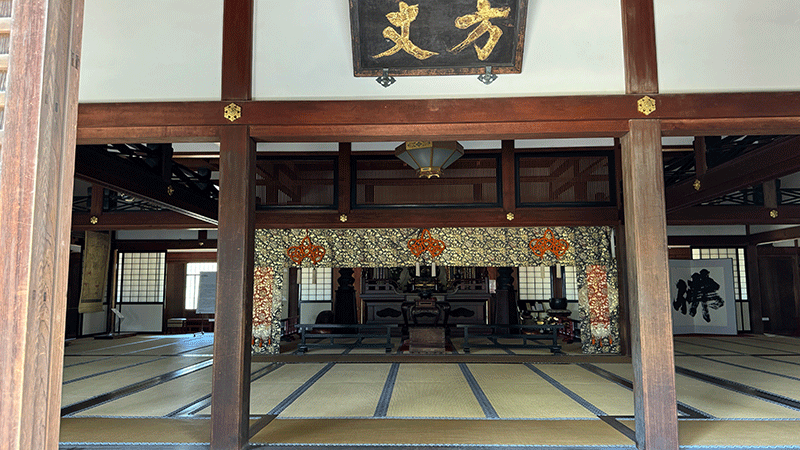

鎌倉幕府八代執権・北条時宗(1251-1284)は蒙古軍の二度(1274年と1281年)の襲来に耐え退けた武士の頭領である。

鎌倉幕府八代執権・北条時宗(1251-1284)は蒙古軍の二度(1274年と1281年)の襲来に耐え退けた武士の頭領である。