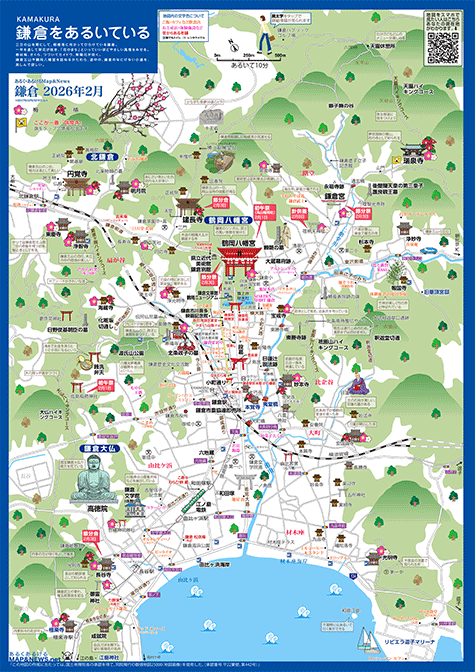

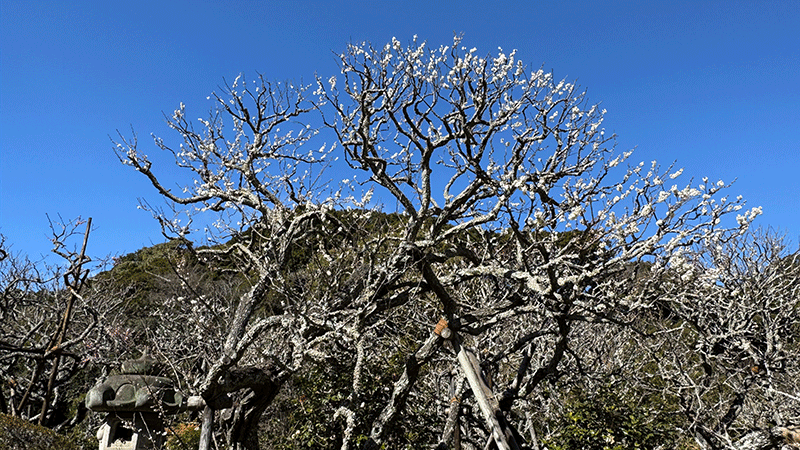

ふっふっと梅の香がくる鎌倉

かすかなだが梅の香りが流れる鎌倉。散策をしているとふっふっと香りがくる。

天神様をはじめ主だった神社、仏閣と庭のある道沿いの家には梅の木が植えられていて清々しい香りがする。

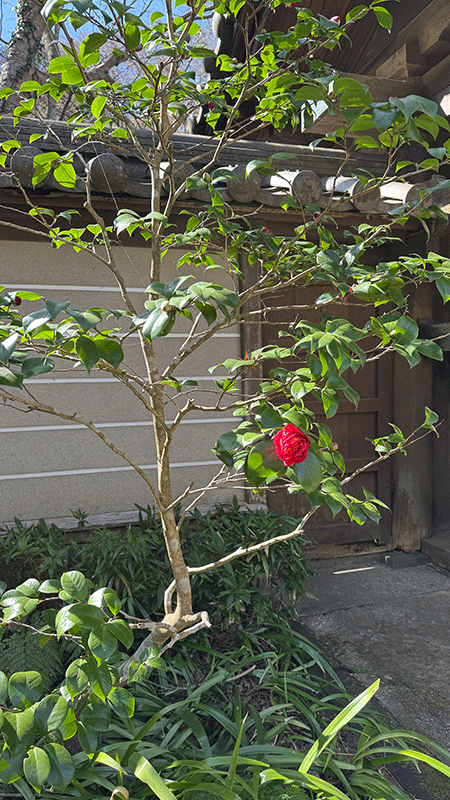

瑞泉寺山門裏に咲くやぶ椿

臨済宗の禅寺瑞泉寺の境内に紅い枝垂れ梅が咲く。盛大にぷちぷちと咲いている。

この時期やぶ椿も赤い花を咲かせ境内は華やかではある。

平 高 望 平高望の出自

平高望の出自

彼は第50代桓武天皇を曽祖父とする親王で皇族の中で高望王と呼ばれていた。

桓武天皇は平城京から長岡京そして794年、平安京への遷都を断行した天皇である。生誕は737年、在位は781-806年である。

一方高望王はいつ生まれいつ没したのか記録はない。桓武天皇には多くの側室と多くの子がいた。高望王クラスの皇子は記録されないのか?と思いながらその生没年を推測した。

彼の長男国香が生まれた872年が確認されている。そこで、高望王が父親になった年を18歳と仮定すると彼の生まれた年は854年になる。

「854年生まれ」を基準にすると、宇多天皇の勅命で臣籍降下した889年は35歳である。高望王は平朝臣高望になった。さらに念願の上総介に任ぜられ坂東へ下るのである。彼は近畿圏に存在する荘園の現状を調べただろう。そこで生業を立てている受領、百姓の不満を聞きさらに荘園を保有する貴族たちの不満と見通しも聞きだしたはずである。

坂東を目指した上総介平高望

898年44歳の春、平朝臣高望は妻と息子たちとともに新しい世界を目指すその一歩を踏み出した。

高望の一団が東海道を行ったか東山道をいったか。船に乗ったか馬だったのか興味が尽きない。海・船の文化も馬のそれも日本には古くから存在する。

高望一家とその一党は898年に上総国に到着した。高望は上総介として上総国武射郡(むさぐん)に屋形を造り本拠としたという。※武射郡(むさぐん)に屋形を造り本拠としたという件は1987年発行「山武郡郷土誌」臨川書店刊による

上総国武射郡は太平洋に面した一画である。彼らは房総半島を左に見ながら早い流れに乗って船をすすめ長い砂浜の中にある港に降り立ったらしい。この半島には北の民族もいたし南の漁労を生業とした民もいたようだ。高望のプランの実行と展開がどんな成果をもたらしたのか次回以降に述べていきたい。※年号などはwikipediaa参照

ふっふっと梅の香が飛んでくる鎌倉

![]()

時期は1月中旬〜2月中旬

円覚寺、明月院、覚園寺、杉本寺、海蔵寺、東慶寺、浄智寺、英勝寺、浄光明寺、鶴岡八幡宮(神苑牡丹園)、荏柄天神社、瑞泉寺、十二所果樹園、宝戒寺、妙本寺、安国論寺、光明寺、光則寺 、長谷寺

だいたい4月ごろまで咲いています。

円覚寺、明月院、建長寺、浄智寺、浄光明寺、海蔵寺

宝戒寺、瑞泉寺、覚園寺、本覚寺、安国論寺、光則寺

日に日に春の温かさが増していく段葛界隈。桜の花芽は出たかなを思いながら梢を見上げる人が多い。

節分の頃蕾をふくらませやがて梅が咲く。

由比ヶ浜・材木座海岸の満ち潮引き潮

開催イベントの中止や延期がある可能性がございます。おでかけの際は事前にご確認ください。

【特別展】サスペンス・ミステリー映画の奇しい世界

2025年11月30日~2026年3月29日

料金:一般500円/小・中学生250円

<映画上映2026年2月〜>

■燃えあがる女性記者たち

1月27日、28日、30日、 2月1日

監督:リントゥ・トーマス&スシュミト・ゴーシュ

出演:カバル・ラハリヤの記者たち(ミーラ、スニータ、シャームカリ)

■私たちが光と想うすべて

1月27日、29日、31日、2月1日

監督:パヤル・カパーリヤー

出演:カニ・クスルティ、ディヴィヤ・プラバ、チャヤ・カダム

■教皇選挙

2月2日、4日、6日、8日

監督:エドワード・ベルガー

出演:レイフ・ファインズ、スタンリー・トゥッチ、ジョン・リスゴー、イザベラ・ロッセリーニ

■エドガルド・モルターラ

ある少年の数奇な運命

2月3日、5日、7日、8日

監督:マルコ・ベロッキオ

出演:パオロ・ピエロボン、ファウスト・ルッソ・アレジ、バルバラ・ロンキ

■切腹

2月10日、11日、13日、14日、15日

監督:小林正樹

出演:三國連太郎、石浜朗、岩下志麻、丹波哲郎、三島雅夫、稲葉義男

■白と黒

2月10日、12日、13日、15日

監督:堀川弘通

出演:小林桂樹、井川比佐志、淡島千景、千田是也、乙羽信子、大空真弓

■他人の顔

2月11日、12日、14日

監督:勅使河原宏

出演:京マチ子、平幹二朗、岸田今日子、入江美樹、岡田英次、市原悦子

■ガタカ

2月17日、19日、21日、22日

監督:アンドリュー・ニコル

出演:イーサン・ホーク、ユマ・サーマン、ジュード・ロウ、アラン・アーキン

■ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男

2月18日、20日、21日、22日

監督:トッド・ヘインズ

出演:マーク・ラファロ、アン・ハサウェイ、ティム・ロビンス、ビル・キャンプ

■初午祭

開催日:2月1日 14:00~

開催場所:丸山稲荷社

■初午祭

開催日:2月1日 15:00~

開催場所:佐助稲荷神社

■節分会、節分祭

・鶴岡八幡宮

開催日:2月3日 13:00~節分祭

・鎌倉宮

開催日:2月3日 15:00~節分祭神事、鬼やらい神事

15:30頃~豆まき開始

・長谷寺

開催日:2月3日 11:00~追儺会法要

11:30~豆まき(境内観音堂周辺)

・建長寺

開催日:2月3日 12:00頃~豆撒き

■針供養

開催日:2月8日 10:30~16:00頃

開催場所:荏柄天神社

【鎌倉文学館】

鎌倉文学館は2023年3月27日から2027年3月31日(予定)で庭園も含め、大規模改修のため全館休館

【鎌倉市鏑木清方記念美術館】

■企画展「見る・愛でる 小さな芸術

―鏑木清方の卓上芸術―」

会期:2026年1月17日~3月1日

開館時間:9:00 ~ 17:00

※最終入館は30分前まで

休館日:毎週月曜日(2月23日は開館)、2月24日

設備更新休館:2月2日~9日

入館料:一般 300円/小・中学生 150円

【神奈川県立近代美術館 鎌倉別館】

■川口起美雄 Thousands are Sailing

会期:2025年11月1日~2026年2月1日

開館時間:9:30 ~ 17:00

(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(11月3日、11月24日、1月12日を除く)、12月29日~1月3日

入館料:一般 700円/20歳未満・学生 550円/65歳以上350円/高校生 100円

■福田尚代 あわいのほとり

会期:2026年2月21日~5月17日

開館時間:9:30 ~ 17:00

(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜(2月23日、5月4日を除く)

入館料:一般 700円/20歳未満・学生 550円/65歳以上350円/高校生 100円

【神奈川県立近代美術館 葉山館】

■若江漢字とヨーゼフ・ボイス

会期:2025年11月15日~2026年2月23日

開館時間:9:30 ~ 17:00

(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(11月24日、1月12日、2月23日を除く)、12月29日~1月3日

入館料:一般 250円/20歳未満・学生 150円/65歳以上・高校生 100円

■没後10年 江見絹子

—1962年のヴェネチア・ビエンナーレ出品作品を中心に—

会期:2025年11月15日~2026年2月23日

開館時間:9:30 ~ 17:00

(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(11月24日、1月12日、2月23日を除く)、12月29日~1月3日

入館料:一般 250円/20歳未満・学生 150円/65歳以上・高校生 100円