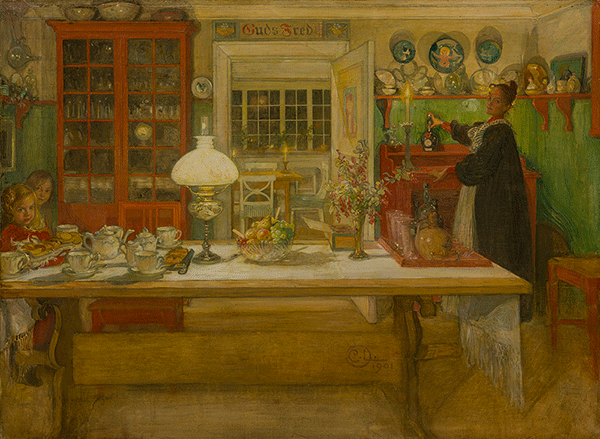

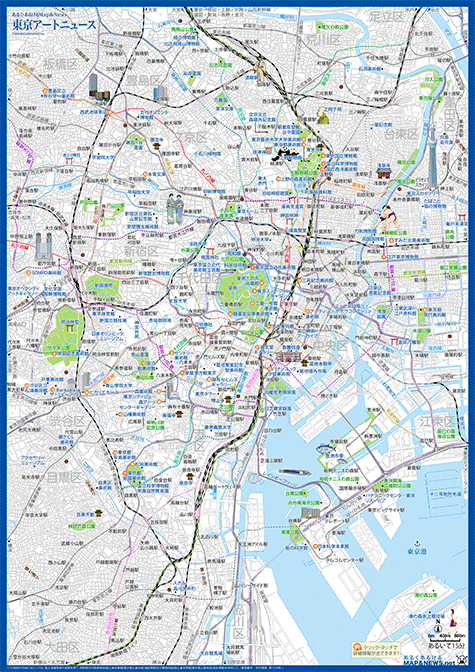

東京アートニュース

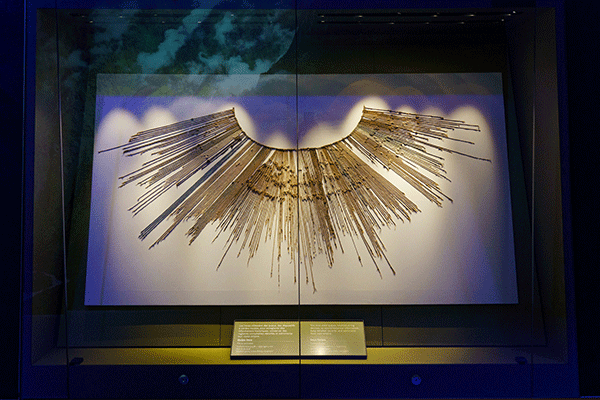

紀元後100 – 800年ラルコ博物館所蔵 ©MUSEO LARCO LIMA – PERU

![]() CREVIA マチュピチュ展

CREVIA マチュピチュ展

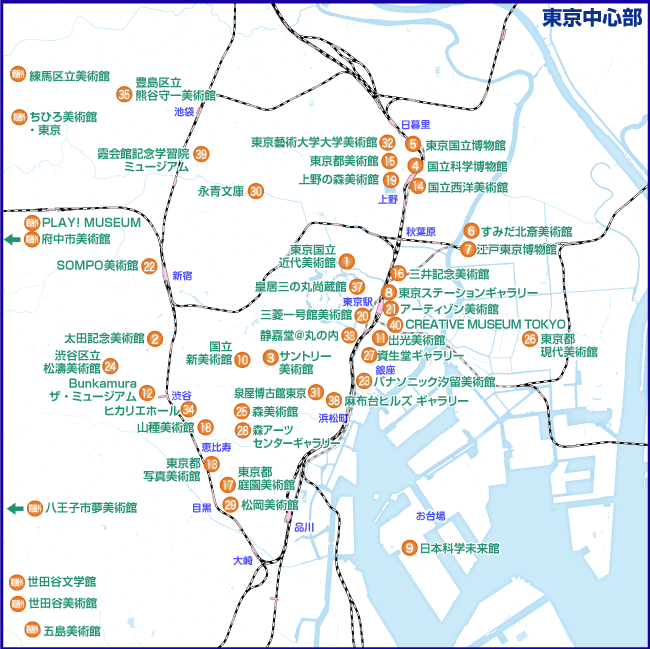

会場:森アーツセンターギャラリー →六本木MAPへ

会期:11月22日(土)~2026年3月1日(日)

休館日:会期中無休

開館時間:日曜~木曜10:00~19:00(最終入館は18:00)、金・土曜、祝前日10:00~20:00(最終入館は19:00)

machupicchuneon.jp

遠いアンデスの山々に抱かれた、天空都市マチュピチュと、南米ペルーを中心に栄えた古代アンデス文明を、圧倒的な演出とともに体感できる体験型の展覧会。

ペルー政府公認の本展は、2021年のアメリカ・ボカラトン美術館を皮切りに世界各地で開催され、アジアでは初開催。ペルーの首都・リマにあり、世界的にも有名な考古学博物館「ラルコ博物館」より貸与された、貴重な文化財約130点を展示し、特に、王族の墓から出土した黄金の装飾品や、神殿儀式で用いられた祭具など、国外初公開を含む貴重な資料を通じて古代アンデス文明の芸術や叡智を間近に体感できる。

また、世界遺産マチュピチュを最新技術で再現した没入型空間や、アンデス神話の英雄「アイ・アパエック」の冒険を軸に展開される壮大な物語が、来場者を知的冒険の世界にいざなってくれる。

©MUSEO LARCO, LIMA - PERU

入場人数の制限や、入場券・日時指定券が必要な場合がありますので、お出かけ前に必ず公式サイトでご確認ください。

東京

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

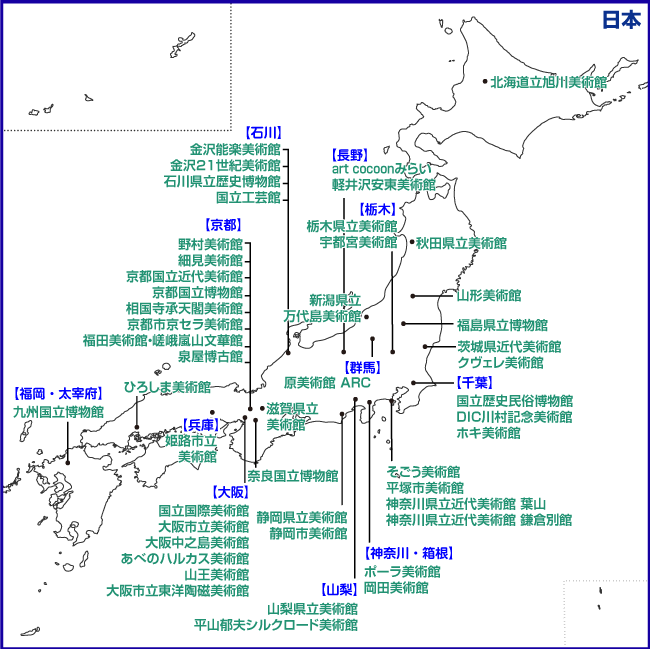

茨城

|

|

神奈川

|

|

静岡

|

|

京都

|

|

大阪

|

|

広島

|

|