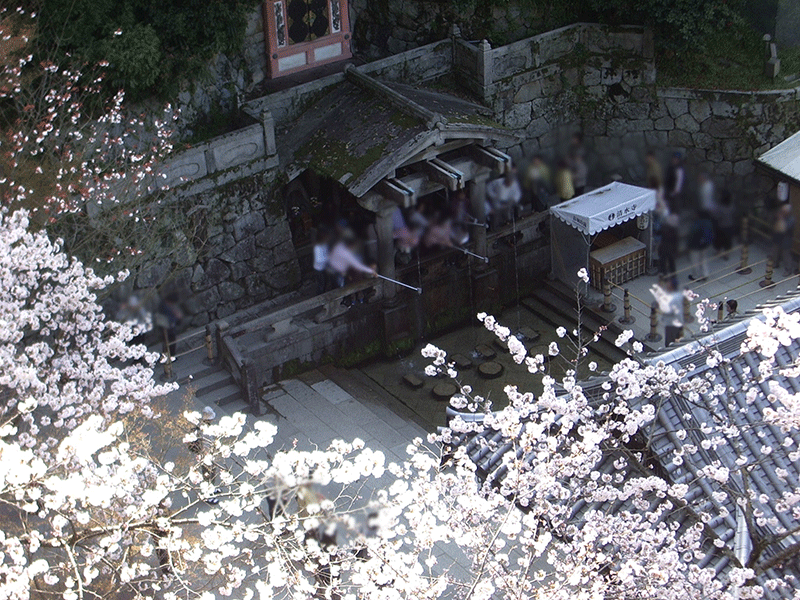

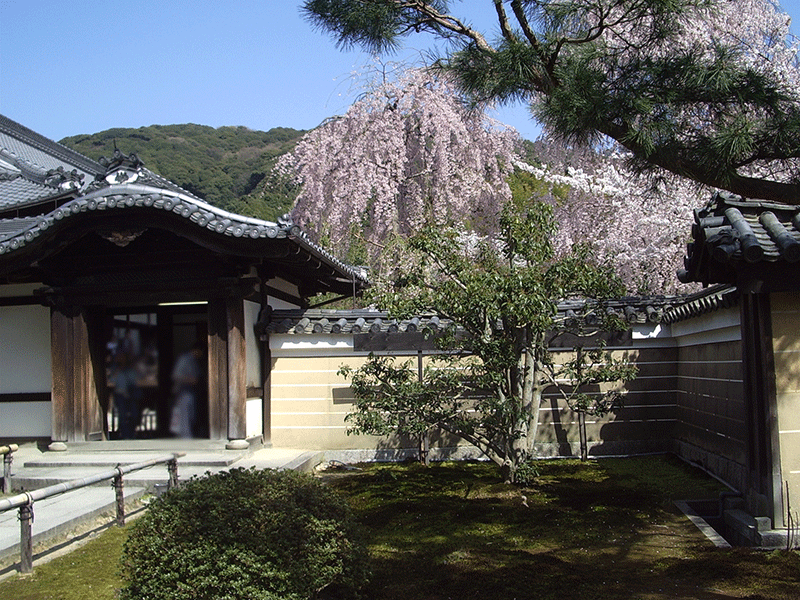

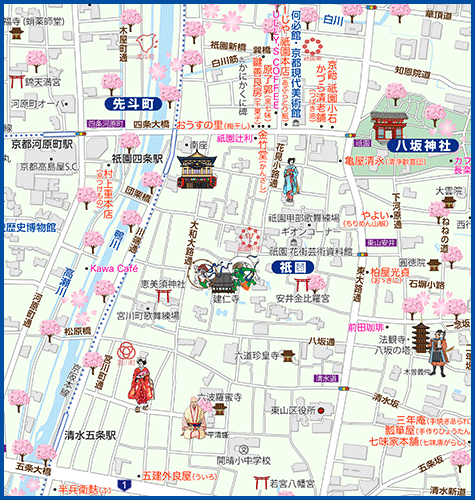

京都 清水寺・祇園

法然上人の正体

法然上人は岡山県北部・美作国の人。1133年から1212年までを生きた人で浄土宗の祖といわれている。

どのような時代だったのか以下に述べたい。

8世紀初頭に律令制(大宝律令)が施行され班田収授、公地公民制のもと日本は目覚ましく発展する。が、11世紀を迎えたころ米の生産基盤であり朝廷・高級貴族らの財政基盤であった荘園制(当時は寄進地系荘園)がうまく機能せず朝廷への実入りが減ってきた。いろいろな欠陥が露出してきたもののどうにか荘園からあがる富を得て実権を保持していた朝廷、高級貴族らの力は後退、それまで現場で米の生産を取り仕切っていた国司、受領そしてのちに地頭になる勢力が米の生産と富の分配を差配し始めた。

彼らは支配地の境界線を巡り小競り合いをするうち武力集団になる。

時代の変り目であったろう。統治する側の変わり方は大きかったが管理される庶民にとってもいろいろなことが変わってきた。新しい仕組みの中でどうやって米を手に入れるか。そもそも誰の元で働き混乱をどう生きていくのか。路頭に迷う人の群れは都にあふれた。

12世紀になると朝廷と高級貴族たちは生き残りをかけて戦いを始め都と近畿の町々はその戦場となった。戦いが続くうち武力を売りとする集団が力を持ち一定の勢力になってきた。平氏と源氏らが時代に登場し1180年には源氏による政権が誕生した。

法然上人はそういう時代に生まれその真っ只中で修行した、

はじめに比叡山に登りその後師を求めて歩いたという。そして自らの専修念仏の教えを大衆に示していったという。

お経は「南無阿弥陀仏」と唱えた。

浄土宗の大本山知恩院には大きな三門がある。大晦日の除夜の鐘で有名な鐘楼もある。家康が大切にした宗派でもある。

浄土真宗の祖といわれる親鸞聖人(1173-1263)は法然上人を慕い生涯を通じて師と仰いだという。2人は京都東山吉水の草庵で会ったそうである。